「障害者手帳」と「障害年金」は、まったく異なる制度で、色々な点で異なっているのですが、混同されていることが多々あります。

今回は、STがかかわることの多い、音声言語障害における、障害年金と、障害者手帳の等級の違いについてみていきます。

違い① 診断書を作成できる医師が異なる

身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成するには、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師(以下、「15条指定医」)でなければなりません。

神奈川県HP https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yv4/cnt/f5083/index.html

障害者手帳は、都道府県の指定を受けた医師のみが作成することができます。

一方、障害年金には、そのようなルールはありません。

違い② 等級を判定できるかが異なる

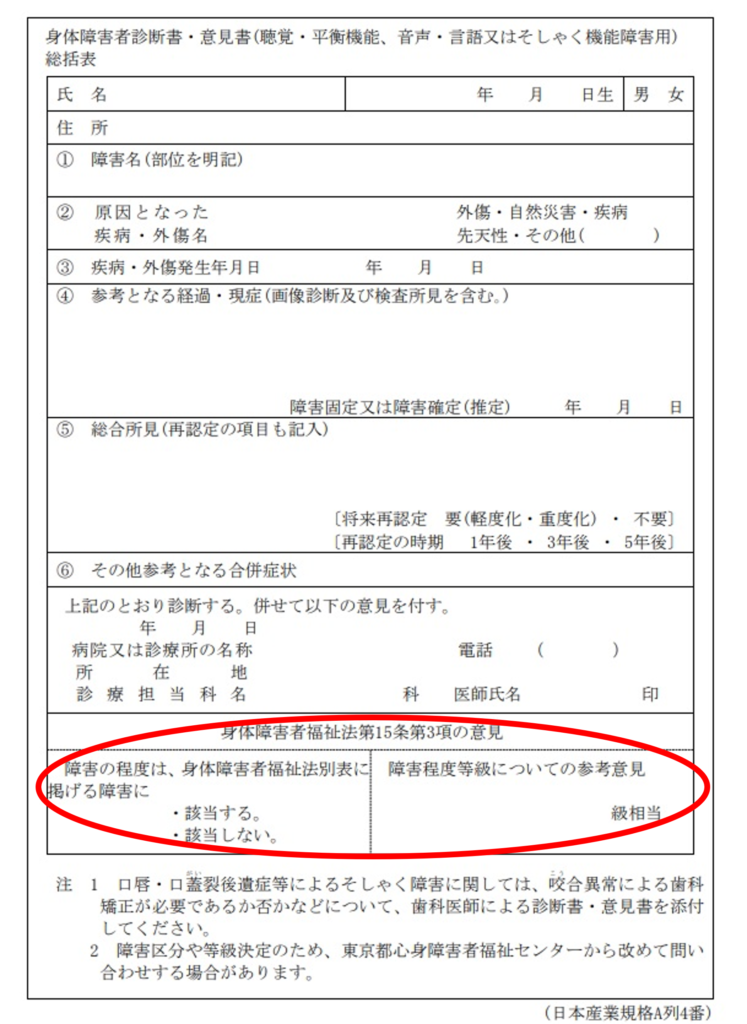

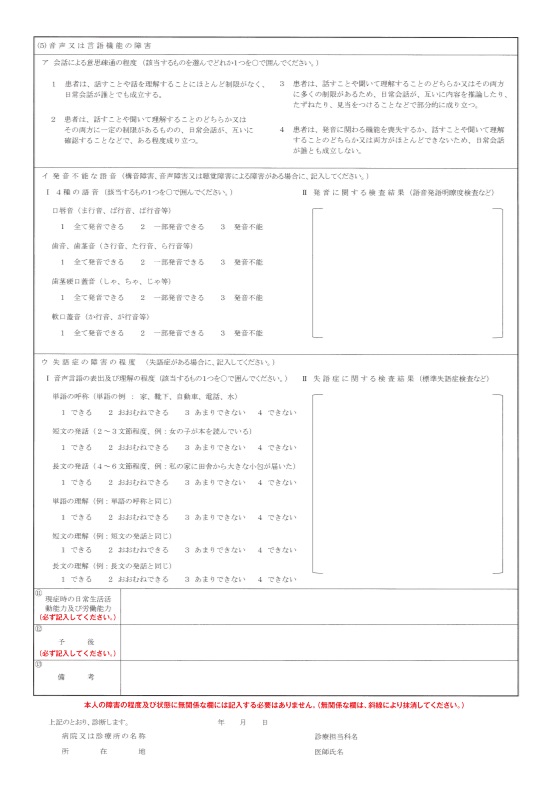

障害者手帳の診断書には、医師が障害の程度が等級に該当するかどうかについて意見を記入する欄があります。

一方、障害年金の診断書には、医師が等級について意見を記入する欄がありません。

障害者手帳は、指定医が「3級かな?」と思って診断書を作成すると、その通りの等級になると思われます。

一方、障害年金の場合、お医者さんが「3級かな?」と思って診断書を書いてくださっても、3級になるとは限りません。

違い③ 等級が異なる

障害者手帳の等級

障害者手帳の音声言語障害には3級と4級があります。

3級・・・本人と<家族>のやりとりにおいて

| 理解面 | 表出面 |

| ・本人や家族の名前が分からない ・住所がわからない。 ・日付、時間がわからない。 ・部屋の中の物品を言われてもわからない。 ・日常生活動作に関する指示がわからない (風呂に入って、STに行って、薬を 2 錠飲んで……)。 | ・本人、家族の名前が言えないか、通じない。 ・住所が言えない。 ・日付、時間、年齢が言えない。 ・欲しい物品を要求できない。 ・日常生活動作に関する訴えができないか通じない(窓を開けて…)。 ・身体的訴えができない。 |

4級・・・本人と<家族周辺>とのやりとりにおいて

| 理解面 | 表出面 |

| ・問診の質問が理解できない。 ・治療上の指示が理解できない (PT、薬の飲み方……)。 ・訪問者の用件がわからない。 ・電話での話がわからない。 ・尋ねた道順がわからない。 ・おつかいができない。 (どこで、何を、いくつ、いくら、誰に、いつ)。 ・家族以外の者から、日常生活動作について、質問されたり、指示されたりしたときに、理解できない。 | ・病歴、病状が説明できない。 ・治療上のことについて、質問ができない。 ・訪問者に用件を質問できないか通じない。 ・電話で対応できない。 ・知り合いに電話をかけて用件が伝えられない。 ・行先が言えない。道順を尋ねられない。 ・買物をことばでできないか通じない。 |

障害年金の等級

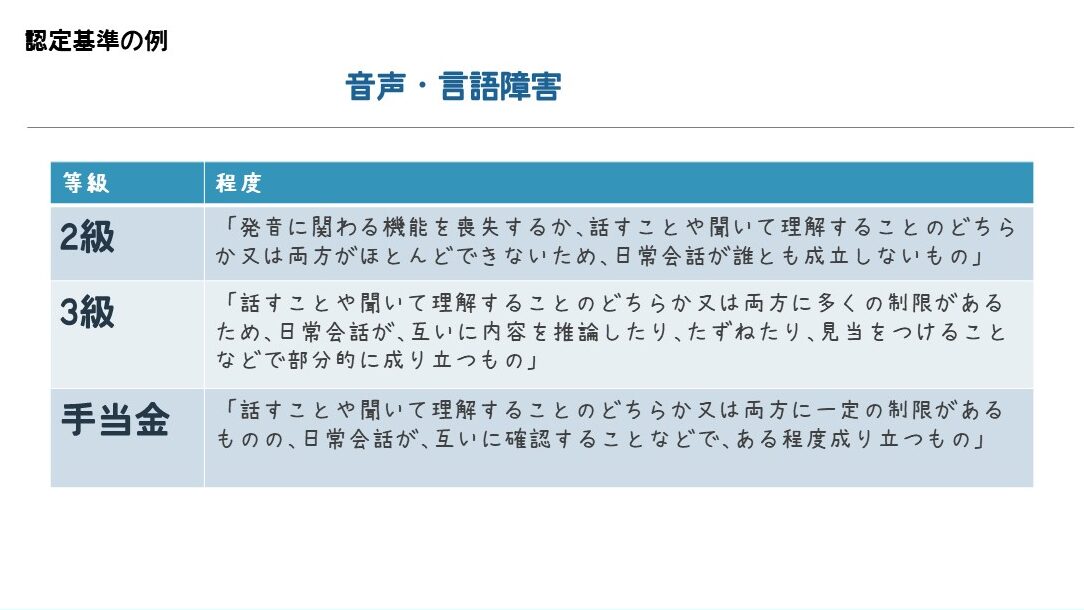

障害年金の音声言語障害には、2級、3級、手当金があります。

2級・・・「発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの」

3級・・・「話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの」

障害手当金・・・「話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの」

違い④ 診断書を作成する時期が異なる

障害者手帳

障害の内容や程度により障害固定の時期は異なりますが、目安となる時期を下記のとおりとします。

喉頭摘出・・・手術後

愛知県HP https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/0000071135.html

機能の喪失の場合・・・3か月後

著しい障害の場合・・・6か月後

障害年金

障害認定日とは、初診日から1年6カ月を経過した日

特例があるもの・喉頭摘出については、摘出した日

・脳血管疾患(脳梗塞、脳内出血、クモ膜下出血、脳血栓症、脳血管障害などの総称)については、初診日から6カ月以上経過した症状固定日

いわき市HP http://www.city.iwaki.lg.jp/www/sp/contents/1001000003022/index.html

とにかく、別のもの

以上、障害者手帳と障害年金では、様々な点が異なっていることを見てきました。

社労士として障害年金の申請サポートに携わっていますが、正直、当事者さんも家族も、ケアマネさんも、お医者さんでさえ(!)混同していることが多いのが現状です。

STの養成校時代を振り返っても、障害者手帳のことは勉強した気がするのですが、障害年金のことは勉強した記憶がまったくないです(忘れている可能性もあります…)。

どこかで勉強する機会が必要な気がします・・・。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。